حكمة اختبار الله للإنسان

فائدة أخرى: وهو أنَّ الحق تعالى أراد أن يختبر هذا الآدمي؛ فأحوجه لأمور شتى لينظر: أيدخل في استجلابها بعقله وتدبيره، أو يرجع إلى الله في قسمته وتقديره.

فائدة أخرى: وهو أنه -سبحانه وتعالى- أراد أن يَتَحَبَّبَ إلى هذا العبد، فلما أورد عليه أسباب الفاقة ورفعها عنه -وجد العبد لذلك حلاوة في نفسه، وراحته في قلبه؛ فأوجب له ذلك تجديد الحب لربه.

قال صلى الله عليه وسلم: «أحبوا الله لما يغذوكم به نعمه»([1])، فكلما تجددت النعم تجدد له من الحب بحسبها.

فائدة أخرى: وهو أنه -سبحانه وتعالى- أراد أن يشكر؛ فلذلك أورد الفاقة على العباد، وتَوَلَّى رفعها ليقوموا له بوجود شكره، وليعرفوه بإحسانه([2]) وبِرِّهِ، قال الله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾([3]).

فائدة أخرى: وذلك أنَّه تعالى أراد أن يفتح للعباد باب المناجاة، فكلما احتاجوا إلى الأقوات والنعم توجهوا إليه برفع الهمم، فشرفوا بمناجاته ومنحوا من هباته، ولو لم تَسُقْهُمُ الفاقة إلى المناجاة لم يفقهها عقول العموم من العباد، ولولا الحاجة لم يستفتح بابها إلا عقول أهل الوداد.

فصار ورود الفاقة سببًا للمناجاة، والمناجاة شرف عظيم، ومنصب من الكرامة جسيم، ألا ترى أنَّ الحق -سبحانه وتعالى- أخبر عن موسى — بقوله -سبحانه وتعالى-: ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾([4])!.

قال علي رضى الله عنه([5]): والله ما طلب إلا خبزًا يأكله، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفق بطنه؛ لهُزَالِهِ». اهـ.

فانظر رحمك الله كيف سأل من ربه ذلك؛ لعلمه أنَّه لا يملك شيئًا غيره، وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك يسأل الله تعالى ما قَلَّ وجَلَّ، حتى قال بعضهم: «إني لأسال الله في صلاتي حتى ملح عجيني»، ولا يَصُدَّنَّكَ أيها المؤمن عن طلب ما تحتاج إليه من الله قلة ذلك؛ فإنه إن لم تسأله([6]) في القليل لم تجد ربًّا يعطيك ذلك غيره، والمطلب وإن كان قليلًا فقد صار لفتحه باب المناجاة جليلًا، حتى قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: «لايكن هَمُّكَ في دعائك الظفر بقضاء حاجتك، فتكون محجوبًا عن ربك، وليكن هَمُّكَ مناجاة مولاك»، وفي هذه الآية فوائد([7]):

الفائدة الأولى: وهو أن يكون المؤمن طالبًا من ربه ما قَلَّ وجَلَّ، وقد ذكرناه آنفًا.

الفائدة الثانية: أنه صلى الله عليه وسلم نادى متعلقًا باسم الربوبية؛ لأنَّه المناسب في هذا المكان؛ لأنَّ الرب من رباك بإحسانه، وغذاك بامتنانه، فكان في ذلك استعطاف لسيده؛ إذ ناداه باسم الربوبية التي ما قطع عنه عوائدها، ولا حبس فوائدها.

الفائدة الثالثة: قوله: ﴿إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾، ولم يقل إني إلى الخير فقير، وفي ذلك من الفائدة: أنَّه لو قال: إني (إلى خيرك أو إلى الخير فقير)([8])، لم يتضمن أنه قد أنزل رزقه، ولم يهمك أمره، فأتى بقوله: «إني لما أنزلت إليَّ من خير فقير»؛ ليدل على أنه واثق بالله، عالم بالله لا ينساه، فكأنه يقول: «رب إني أعلم أنك لا تهمل أمري، ولا أمر شيء مما خلقت، وإنك قد أنزلت رزقي، فَسُقْ لي ما أنزلت لي، كيف تشاء على ما تشاء محفوفًا بإحسانك، مقرونًا بامتنانك»، فكان في ذلك فائدتان:

فائدة الطلب، وفائدة الاعتراف بأنَّ الحق -سبحانه وتعالى- قد أنزل رزقه، ولكنه أبهم وقته وسببه وواسطته؛ ليقع اضطرار العبد، ومع الاضطرار تكون الإجابة؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾([9])، ولو تعين السبب والوقت والوسائط لم يقع للعباد الاضطرار الذي وجوده عند إبهامها؛ فسبحان الإله الحكيم والقادر العليم!.

الفائدة الرابعة: تدل الآية على أنَّ الطلب من الله تعالى لا يناقض مقام العبودية؛ لأنَّ موسى عليه السلام له الكمال في مقام العبودية، وبعد ذلك طلب من الله؛ فَدَلَّ على أنَّ مقام العبودية لا يناقض الطلب، فإن قلت: إن كان مقام العبودية لا يناقض الطلب، فكيف لم يطلب إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم حين رمي به في المنجنيق وتعرض له جبريل عليه السلام فقال([10]): «ألك حاجة؟» قال: «أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى». قال: «سله»، قال: «حسبي من سؤالي، علمه بحالي». اهـ. فاكتفى بعلم الله تعالى به عن إظهار الطلب منه؟!.

فالجواب: أنَّ الأنبياء صلوات الله عليهم يعاملون في كل موطن بما يفهمون عن الله أنه اللائق به، ففهم إبراهيم — أنَّ المراد به في ذلك الموطن عدم إظهار الطلب والاكتفاء بالعلم؛ فكان بما فهمه عن ربه، وكان هذا لأن الحق سبحانه أراد أن يظهر([11]) سره وعنايته به للملأ الأعلى الذين لَمَّا قال لهم: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾([12])؛ فأراد الحق تعالى أن يظهر سر قوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، يوم زُجَّ بإبراهيم عليه السلام في المنجنيق، كأنه يقول: يا من قال أتجعل فيها من يفسد فيها، فكيف رأيتم خليلي؟ نظرتم إلى ما يكون في الأرض من صنع أهل الفساد كنمرود ومن ضاهاه من أهل الفساد([13])، وما نظرتم إلى ما يكون فيها من أهل الصلاح والرشاد، كما كان من إبراهيم عليه السلام ومن تابعه من أهل الوداد.

وأما موسى صلوات الله عليه فإنه علم أن مراد الحق تعالى منه في ذلك الوقت إظهار الفاقة وإبداء المسألة؛ فقام بما يقتضيه وقته، ولكل وجهة هو موليها؛ فكل على بينة وهداية وتوفيق من الله ورعاية.

الفائدة الخامسة: انظر إلى طلب موسى عليه السلام من ربه، وجود الرزق ولم يواجهه بالطلب، بل اعترف بين يدي الله بوصف الفقر والفاقة، وشهد له -سبحانه وتعالى- بالغنى؛ لأنه إذا عرف نفسه بالفقر والفاقة عرف ربه بالغنى والملاءة([14])، وهذا من بسط المناجاة، وهي كثيرة.

فتارة يجلسك على بساط الفاقة فتناديه: يا غني، وتارة على بساط الذلة فتناديه: يا عزيز، وتارة على بساط العجز فتناديه: يا قوي، وكذلك في بقية الأسماء، فاعترف موسى عليه السلام بالفقر والفاقة إلى الله تعالى؛ فكان في ذلك تعويض للطلب وإن لم يطلب، وقد يكون التعريض للطلب بذكر([15]) أوصاف العبد من فقره إلى الله تعالى وحاجته.

وقد يكون التعريض بذكر أوصاف السيد من وجوده، وأحديته كما جاء في الحديث: «أفضل دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»([16]).

فجعل الثناء على الله تعالى دعاء؛ لأنَّ في الثناء على السيد الغني بذكر أوصاف كماله تعريضًا لفضله ونواله، كما قال الشاعر:

| كريم لا يغيره صباح |

* | عن الخلق الكريم ولا مساء |

| إذا أثنى عليه المرء يومًا |

* | كفاه من تعوضه الثناء |

وقال الله تعالى حاكيًا عن يونس عليه السلام: ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾([17])، ثم قال -سبحانه وتعالى- مخبرًا عن نفسه: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ﴾([18])، ويونس عليه السلام لم يطلب صريحًا، ولكن لَمَّا أَثْنَى على ربه عز وجل واعترف بين يديه؛ فقد أظهر الفاقة إليه، فجعل الحق تعالى ذلك طلبًا.

الفائدة السادسة: وكان من حقها أن تكون أولى إن موسى عليه السلام فعل المعروف مع ابنتي شعيب عليه السلام، ولم يقصد منهما أجرًا، ولا طلب منهما جزاءً، بل لمَّا سقى لهما أقبل على ربه، فطلب منه ولم يطلب منهما، وإنَّما طلب من مولاه الذي مهما طلب منه أعطاه، والصوفي من يوفي من نفسه، ولا يستوفي لها، ولنا في هذا المعنى شعر:

| لا تشتغل بالعتب يومًا للورى |

* | فيضيع وقتك والزمان قصير |

| وعلام تعتبهم وأنت مصدق |

* | إنَّ الأمور جرى بها المقدور |

| هم لم يوفوا للإله بحقه |

* |

أتريد توفية وأنت حقير!

|

| فاشهد([19]) حقوقهم عليك وقم بها |

* | واستوف منك لهم وأنت صبور |

| وإذا فعلت فأشهد بعين من |

* | هو بالخفايا عالم وخبير |

فموسى عليه السلام وَفَّى من نفسه ولم يَسْتَوْفِ لها؛ فكان له عند الله الجزاء الأكمل، وعجل له سبحانه في الدنيا زائدًا على ما ادخره له في الآخرة أن زَوَّجَهُ إحدى الابنتين، وجعله صهرًا لنبيه عليه السلام، وآنسه به حتى جاء أوان رسالته، فلا تجعل معاملتك إلا مع الله تعالى -أيها العبد- تكن من الرابحين([20])، ويكرمك بما أكرم به العباد المتقين.

الفائدة السابعة: انظر إلى قوله -سبحانه وتعالى-: ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ [القصص: 24]؛ ففي ذلك دليل على أنَّه يجوز للمؤمن أن يؤثر الظلال على الضواحي، وبارد الماء على سخنه، وأسهل الطريقين على أَشَقِّهِمَا وأَوْعَرِهِمَا، ولا يخرجه ذلك عن مقام الزهد، ألا ترى أن الحق -سبحانه وتعالى- أخبر عن موسى عليه السلام أنه تولى إلى الظل؛ أي: قصده وجاء إليه.

فإن قلت قد جاء عن بعضهم: «أنَّه دخل عليه فوجد قد انبسطت الشمس على قُلَّتِهِ التي يشرب منها، فقيل له في ذلك فقال: إني لما وضعتها لم يكن شمس، وإني لأستحي([21]) أن أمشي بحظ نفس». اهـ.

فاعلم رحمك الله: أنَّ هذا حال عبد يتطلب الصدق من نفسه ويمنعها مناها ليشغلها بذلك عن الغفلة عن مولاها، ولو اكتمل مقامه لرفع الماء عن الشمس، قاصدًا بذلك قيامه بحق نفسه التي أمر الله تعالى أن يقوم بها لا استجلابًا لحظه، ولكن ليقوم بحق ربه في نفسه، وقد قال -سبحانه وتعالى-: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾([22])، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾([23])؛ ولذلك كان عند الفقهاء إذا نذر المشي إلى مكة -شَرَّفَهَا الله- حافيًا جاز له أن ينتعل ولا يلزمه الحفاء؛ لأنه ليس للشرع في متاعب العباد قصد خاص، ولم تَأْتِ الشرائع بمنع الملاذِ للعباد، وكيف وهي مخلوقة من أجلهم.

قال الربيع([24]) بن زياد الحارثي لعلي رضى الله عنه: أسعدني على أخي عاصم([25])، قال: «ما باله؟». قال: «لبس العباء، يريد النسك»، فقال علي([26]) رضى الله عنه: «عَلَيَّ به»؛ فأتى مؤتزرًا بعباء مُتَرَدِّيًا بأخرى، شعث الرأس واللحية، فعبس في وجهه، وقال: «ويحك! أما استحيت من أهلك! أما رحمت ولدك! أترى أنَّ الله تعالى أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئًا! بل أنت أهون على الله».

أما سمعت من الله يقول في كتابه: ﴿وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ...﴾ إلى قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ﴾([27]).

أفترى من الله أباح هذا للعباد إلا ليبتذلوه ويحمدوا الله عليه فيثيبهم، وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه القال، قال عاصم: «فما بالك في خشونة مأكلك، وخشونة ملبسك! قال: ويحك! إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس». اهـ.

فقد تبين لك من عَلِيٍّ رضى الله عنه أنَّ الحق تعالى لم يطالب العبد([28]) بعدم تناول الملذوذات، وإنما طالبهم بالشكر عليها؛ إذ تناولوها فقال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾([29])، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ﴾([30])، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾([31])، ولم يقل: «لا تأكلوا»، وإنما قال: «كلوا واعملوا».

فإن قلت: الطيبات في هاتين الآيتين المراد بها الحلال؛ إذ هو الطيب باعتبار نظر الشرع.

فاعلم أنه يمكن أن يكون المراد بالطيبات الحلال؛ لأنه طيب، باعتبار أنه لم يتعلق به إثم ولا مذمة ولا حجبة، ويمكن أن يكون المراد بالطيبات الملذوذات من المطاعم، ويكون سر إباحتها والأمر بأكلها ليجد متناولها لذاذتها؛ فتنشط همته للشكر، فيقوم بوجود الخدمة، ويرعى حق الحرمة.

قال لي الشيخ أبو الحسن رحمه الله: قال لي شيخي: «يا بني، بَرِّدِ الماء؛ فإن العبد إذا شرب الماء السخن، قال: «الحمد لله» بكزازة، وإذا شرب الماء البارد، فقال: «الحمد لله»، استجاب كل عضو فيه بالحمد لله».

ثم قال: وأما الذي دخل عليه فوجد قد انبسطت الشمس على قُلَّتِهِ، فقيل له: ألا ترفعها؟ قال: حين وضعتها لم تكن شمس، وإني لأستحي أن أمشي لحظ نفسي، فإنه صاحب حال لا يُقتدى به».

([1]) هذا الحديث أخرجه الترمذي في «صحيحه»، والحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي».

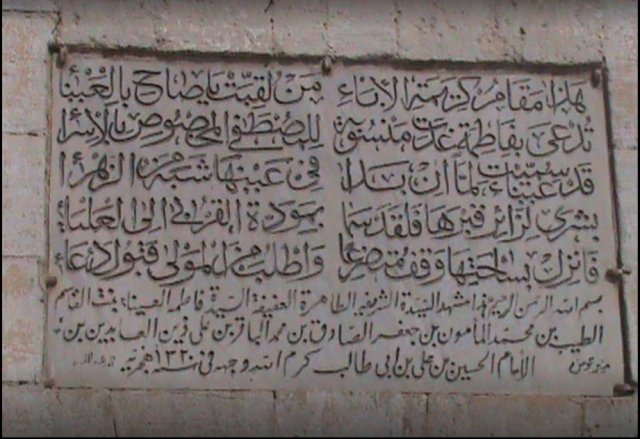

([5]) هو الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونسبه مشهور، وهو الخليفة الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي يقول: «الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئًا فليصبر على مخالطة الكلاب»، ومن كلامه رضى الله عنه: «لا يَرْجُوَنَّ العبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه»، وكان يقول: «لا يستحي جاهل أن يسأل عَمَّا لم يعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم»، ومن كلامه رضى الله عنه: «إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيضل عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة»، وهو أيضًا الذي قال: «إنما مثل الدنيا كمثل كراع خنزير ميت بال عليه كلب في يد أبرص». اهـ.

([16]) رواه الترمذي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، ومما يؤكد هذه الأفضلية ما رواه النسائي عن رجلين من الصحابة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما قال عبد قط: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) مخلصًا بها روحه، مصدقًا بها قلبه، ناطقًا بها لسانه -إلا فتق الله عز وجل له السماء فتقًا، حتى ينظر إلى قائلها من الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله». اهـ.

([24]) واسمه العلاء بن زياد الحارثي، وشهرته الربيع وهو صاحب سيدنا علي، كان بالبصرة ودخل عليه سيدنا على يعوده... القصة. انظر «نهج البلاغة» للإمام علي.

([25]) وهو عاصم بن ضمرة صاحب سيدنا علي، كان ثقة في الحديث يقول عنه ابن معين، وابن المديني: «هو ثقة»، وقال عنه أحمد كما ذكر «ميزان الاعتدال»: «هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندي حجة»، وقال الجوزجاني: حكي عن الثوري، قال: «كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث الأعور». اهـ. [انظر «ميزان الاعتدال» للذهبي، جـ2].

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

الرئيسة

الرئيسة